欢迎访问南京市南湾营小学!

联系电话:025-84363538

浏览数量:15 作者:刘卫 发布时间: 2020-04-09 来源:本站

任何一套教材,不管编排得多好,理念多先进,都不可能完全适应每个学生。因此,教材也有需要增、删、换、合、立的地方。在实际教学中,教师既要尊重教材,又不能拘泥于教材,要在尊重教材的基础上,根据实际情况,随时对教材进行灵活处理,使其更加适应学生的学习。今天,我想就《有效教学》中关于教材的处理,谈一谈自己工作的一些感受。

整合教材的知识点和内容,是为了让教材更切合。教师在教学中要树立整体观念,从整体入手通读教材,整体建构知识系统。同时,教师还应该根据学生身心发展的特点,充分考虑他们已有的知识结构和生活经验,对教材中一些不当的地方进行重组、整合,力求使教材变得更加适合学生学习。

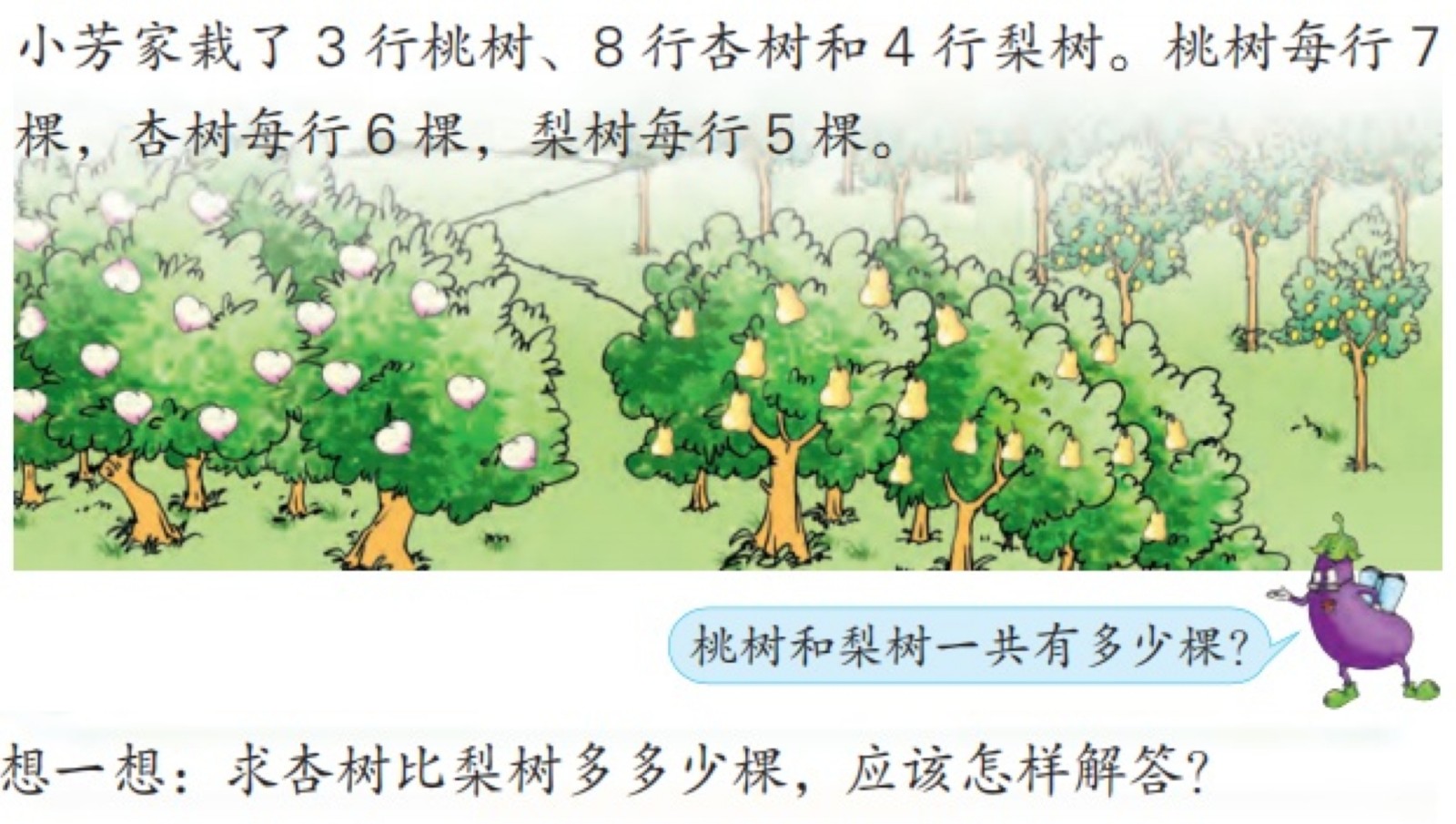

例如,我在上学期教学四上《教学问题的策略——列表》一课时,就将例1和“想一想”进行了整合,使两个问题合并在一起。这样,加大了情境中的信息容量,使情境中的信息涉及多个条件与问题,引发学生思考:如何整理信息?怎样整理信息才便于分析数量之间的关系?这样的思考能让学生体会到解决问题策略的价值,培养了学生选择有效信息和整理信息的能力。同时也能避免部分学生在例1列表时只列桃树和梨树的棵数,而在做“想一想”时需要重新列表的问题。

改变教材的编排顺序,是为了让教材更有效。教材只是一种范例,只显示了教学的基本思路,弹性很大。因此,教师在实际教学时绝不能生搬硬套,而应该在深入钻研的基础上,根据学生的认知规律和身心发展特点,对教材进行适度改变,使数学教材更加有效。

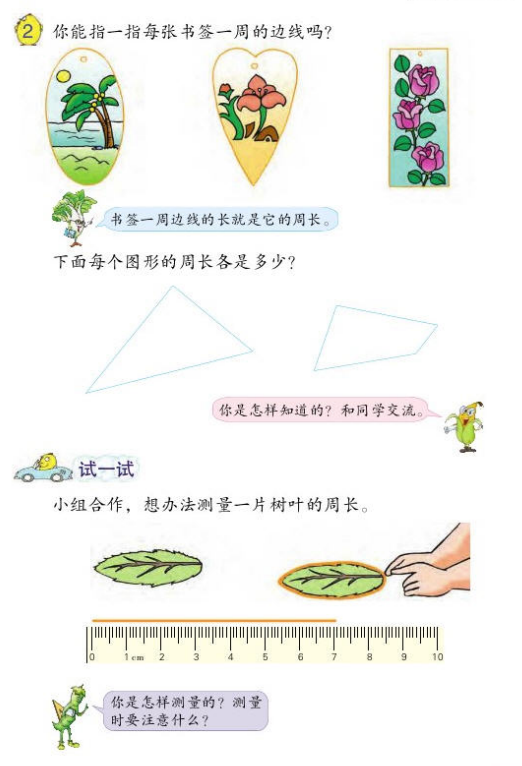

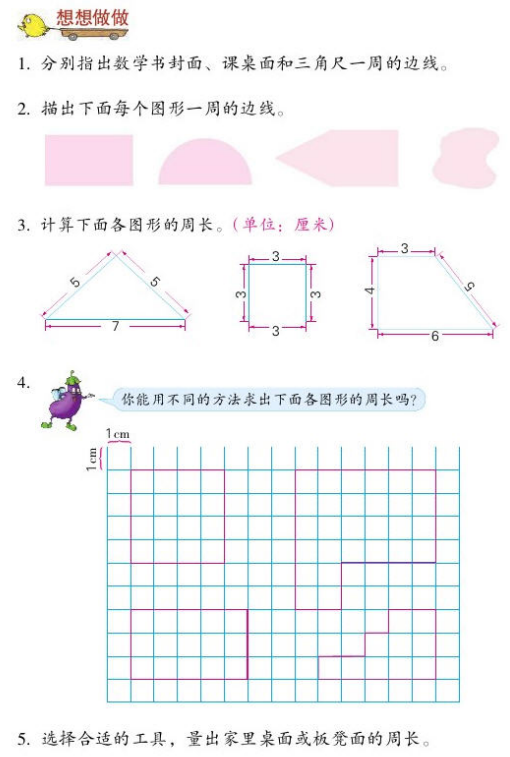

例如,我在教学三上《认识周长》一课时,对本课教学内容做了改动。第一步,讲授周长的概念。由实物的边线(例2的书签与“想想做做”第 1 题)和图形的边线(“想想做做”第 2 题)进行概括。第二步,教学周长的计算。先计算直线图形的周长(“想想做做”第3题和第4题)。由于“想想做做”第3题和第4题这两题的暗示,学生练习例2的两个图形时很自然地就联想到直尺测量的方法,而不会出现用细线围的情况,然后计算曲线图形的周长(“试一试”中测量树叶的周长,我降低了操作难度,改为测量胶带一圈的长度)。第三步,实践应用。在课上我让学生讨论了“想想做做”第5题的思路,并留作课后作业回家完成。

总之,我们在教学中既要用辩证的眼光去理性地看待教材,深入钻研其中的深刻内涵,又要根据学生的身心发展特点及自己的教学经验、教学智慧对教材进行创造性的处理。只有这样,才能充分挖掘教材的功能,使教材更好地适应学生的学习,从而使课堂真正实现为学生发展服务的目标。

图/文:张程

编辑:刘卫

审核:高林平

南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞教育之家 丨

Copyright 2019 南京市南湾营小学 版权所有 技术支持:南京焦点领动云计算技术有限公司